NUOVI AMICI

http://www.scuoladibase.it/homeB.htm

APPROFONDIMENTI-VISITA IL SITO

Triassico | ||||||||

Da 225 a 190 milioni di anni fa | ||||||||

Con il periodo Triassico si apre l'Era Mesozoica ("della vita di mezzo"), o Secodario. Perché si è deciso di sottolineare, con una divisione netta, il passaggio dal Permiano al Triassico, addirittura aprendo una nuova èra geologica, quella che, con termine pittoresco, e anche detta "il Medio Evo della Terra"? Oggi possiamo dire che, se molte sono le "novità" nel Tnassico, molti sono anche gli elementi che costituiscono un "ponte"continuo con il penodo precedente. In passato pero gli studiosi si sono soprattutto soffermati su alcuni fenomeni (soprattutto sulla scomparsa di vari gruppi animali) e hanno visto in tali segni l'indizio di un grande "voltar pagina" nel libro della Terra. Il Pangea è ancora unito in un solo blocco ma il braccio di mare della Tetide sì estende e separa la parte settentrionale (Laurasia) dalla parte meridionale (Gondwana). Si aprono anche varie fratture che in seguito isoleranno i continenti. Il clima è prevalentemente caldo e secco. Le zone desertiche sono molte ma, in esse, si formano vaste oasi. Nel Triassico incominciano a formarsi anche le piante senza fiori. Passiamo al mondo animale nei mari scompaiono del tutto i trilobiti. I coralli dominanti nel Paleozoico. Enorme è lo sviluppo delle ammoniti e notevole quello delle Belemniti, molluschi con una caratteristica conchiglia inicrua a punta di lancia, forse simili, per l'aspetto esterno, alle seppie. Ben documentati gli squali (di cui si rinvengono i soli denti, beninteso. dato che lo scheletro di cartilagini si decomponeva rapidamente). Questi animali "dimostrano" che lo scheletro di cartilagine può essere un ottimo elemento di sostegno in un ambiente che "sostiene" con la spinta idrostatica (di Archimede); esso ha inoltre il notevole vantaggio di essere leggero. I pesci ossei, per contro. "dimostrano" che le strutture ossee, più pesanti di quelle cartilaginee, sono però assai robuste e l'effetto del loro peso può essere equilibrato dalla presenza della vescica natatoria (che nessuno squalo o razza avrà mai). I pesci ossei sono abbondanti nel Triassico ma non ancora dominanti come nei mari attuali. Nuovo imponente sviluppo dei Brachiopodi: alcune di queste forme giungeranno fino a noi. Forte riduzione dei gigli di mare e notevole sviluppo dei ricci. Le acque intere sono popolate da pesci ossei, molluschi gasteropodi, crostacei.

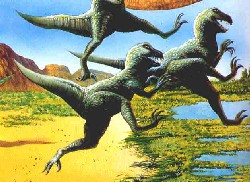

Paesaggio del TriassicoProprio nel Triassico sono documentati i più grandi di tutti gli anfibi Labirintodonti: certe forme dei generi Mastodonsaurus, Capitosaurus, e Trematosaurus, sono lunghe anche 5 m.. Il rapporto con l'ambiente acquatico, e in particolare con il mare, continuò ad agire, nei rettili, come potente stimolo evolutivo. Si svilupparono gli Ittiosauri, rettili adatti al nuoto in mare aperto, cacciatori di pesci e di ammoniti; i Placodonti, con tipici "denti davanti" forse adatti a staccare i molluschi bivalvi dalle rocce e piatti denti per la triturazione di materiali duri, dunque anche delle conchiglie; i Notosauri, forme dal collo serpentino e dalle zampe con dita distinte ma unite da una membrana (come quelle delle anatre). E probabile che i notosauri passassero buona parte del loro tempo sulle scogliere da cui poi si tuffavano in acqua per pescare: essi vivevano insomma come i trichechi attuali. Esistevano anche forme la cui struttura "anticipa" già quella dei coccodrilli attuali. Negli ambienti di terraferma del Triassico si svilupparono i diretti antenati delle vere lucertole (genere Prolacerta) Tali ambienti erano comunque ancora dominati, almeno nella prima parte del periodo, dai Terapsidi (o "paramammileri"). Il Lystrosaurus e altre forme a esso simili agivano nelle aree coperte di vegetazione prossime alle paludi, con abitudini di vita simili a quelle degli attuali ippopotami. Tra i rettili triassici attivi sulla terraferma ci interessa un animale lungo poco meno di 1 m, bipede e piuttosto agile. Cammina sulle "zampe di dietro", più robuste delle "braccia", bilanciando il peso della parte anteriore del corpo con la lunga coda muscolosa che tiene sollevata dal suolo. E' l'Euparkeria. Probabilmente esso è l'erede dei primi discendenti (Cotilosauri) dei rettili più antichi (come l'Hylonomus): ha cioè già una storia lunga dietro di sé. Il suo cranio è abbastanza grosso (le mascelle sono robuste), ma la struttura ossea è alleggerita da ampie zone vuote (fenestrature); in particolare esiste una cavità tra quella dell'orbita (dove alloggiano gli occhi) e quella della narice: in questa cavità, forse, si trovava una ghiandola "del sale". Un organo simile esiste oggi nei rettili e negli uccelli che vivono in zone aride: esso serve ad eliminare l'eccesso dei sali accumulati nell'organismo. Questo tipo di cranio si riscontra oggi soltanto nei coccodrilli, ma nel passato esso ha caratterizzato tutti i grandi rettili detti complessivamente Arcosauri ("lucertole dominatrici") e. in particolare, i "dinosauri".

| ||||||||

Giurassico | ||||||||||||||||||||||||||||||

Da 190 a 135 milioni di anni fa | ||||||||||||||||||||||||||||||

Il periodo Giurassico, a metà del Mesozoico, è caratterizzato da una certa stabilità nella situazione climatica. Naturalmente, data la lunghezza del periodo (circa 60 milioni di anni), un'indicazione del genere ha soltanto un valore approssimativo. La frammentazione del supercontinente Pangea provoca interessanti mutamenti nella forma delle terre emerse. La maggioranza di queste rimane tuttavia in un'ampia fascia che esclude il Polo Sud e appena sfiora il Polo Nord. Dunque nel Giurassico non ci furono freddi intensi e probabilmente le precipitazioni furono abbondanti e frequenti.

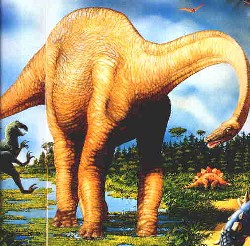

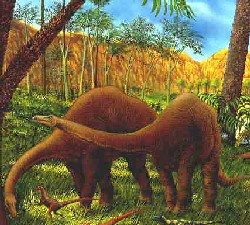

BrachiosauriL'Antartide, l'Australia e l'America meridionale si staccano dall'Africa; verso la fine del periodo esiste già un "abbozzo" dell'Atlantico meridionale. I movimenti delle zolle fanno sorgere le Ande e le Montagne Rocciose. Una rotazione del poligono che diventerà la Penisola Iberica fa si che si apra il Golfo di Biscaglia e che sorgano i Pirenei. Nelle fasi più tarde l'india è già staccata dall'Africa orientale e inizia il suo "viaggio" verso Nord, pur rimanendo ancora a Sud dell'Equatore. Molte sono in tutti i continenti le aree ricoperte da paludi e acquitrini. Mari che si insinuavano tra le varie masse continentali; estesi mari interni: il Giurassico è stato un periodo ideale per gli animali marini. Abbondavano i Molluschi: oltre alle forme striscianti sui fondali, erano numerosi i Cefalopodi (Belemniti e soprattutto Ammoniti, ma anche forme simili ai calamari e alle seppie). Molti erano i Pesci Cartilaginei (squali e razze). Si diffondono e si affermano, con uno continuo "crescendo", i Pesci Ossei (comuni anche nelle acque interne). Evidentemente tutti questi animali costituivano un interessante fonte di cibo e tra i Rettili si moltiplicarono le forme più adatte a predarli.

IttiosauroNella seconda metà del Giurassico si evolvono diversi plesiosauri a cranio corto e a cranio grosso e lungo: sono i Plesiosauri.

Tirannosauro

DiplodocoNelle zampe anteriori il primo dito aveva un artiglio piuttosto grosso. Osserviamo le orme in alcuni casi assai ben conservate nei fanghi divenuti pietra. Talora si hanno serie di buche-orme (grandi come le ruote di un autobus) da cui deduciamo che gli animali si spostavano in gruppo. Altre volte le impronte (sempre di più individui) sono curiose: di quando in quando si notano soltanto i segni relativi alle "zampe davanti". Escludendo che i bestioni saltassero o si dessero a esercizi di equilibrismo, dobbiamo ammettere che almeno in qualche caso essi vivessero in acque poco profonde e si spingessero con rari colpi di zampa sul fondo, proprio come oggi fanno gli ippopotami. La struttura delle vertebre ci fornisce un altro indizio: esse sono massicce nella regione della coda; si fanno molto più leggere e cave nella zona del tronco e divengono lunghe ma cave e quasi fragili nel collo. La ricostruzione del sauropodo con la schiena emergente dall'acqua, il collo galleggiante e il codone penzoloni, quasi come un'ancora, diventa abbastanza accettabile. D'altra parte in alcune forme (Brachiosaurus ad esempio) il collo lungo e le zampe anteriori più lunghe delle posteriori, suggeriscono una ricostruzione del tipo "elefante-giraffa". Zampe colonnari per camminare anche su suolo asciutto e collo lunghissimo per mangiare germogli sulle piante. I denti di alcuni sauropodi (Diplodocus) erano relativamente pochi e a forma di piolo: una dentatura adatta a masticare piante acquatiche molli o alghe. In altre specie (Camarasaurus e Brachiosaurus).

StegosauroI celurosauri erano animali agili e snelli; bipedi, essi si movevano molto rapidamente. Tutti sappiamo che per catturare una lucertola in fuga ci vuole la destrezza e la rapidità d'intervento del gatto: i celurosauri dovevano essere altrettanto veloci. Si è perciò proposto, da parte di vari studiosi, di attribuire queste capacità a una notevole disponibilità di energia "propria", dunque a un elevato metabolismo. E possibile insomma che gli agili celurosauri fossero omeotermi. L'Ornitholesres era lungo 2 m., ma alto, "in piedi", meno di un bambino; il Compsognathus era più piccolo di un pollo. Discendenti dall'Ornithosuchus e forme a esso simili sono i grossi predatori bipedi detti Carnosauri.

AllosauroNell'aria si trovano gli insetti, dunque molte prede, anche se di solito piccolissime: inoltre l'aria costituisce un "mezzo" nuovo per avvicinarsi ad altre prede. Piovendo giu dal cielo si può meglio sorprendere un animale a terra o si può addirittura pescare, completando la "picchiata" con un breve tuffo. Un piccolo rettile del tardo Triassico, Podopteryx mirabilis (lungo una ventina di centimetri), era dotato di membrane di pelle sia tra gli arti posteriori e la coda, sia tra i brevi arti anteriori i fianchi e le "cosce" degli arti posteriori. Poco più di un piccolo aquilone vivente con la parte più grande della "velatura" dalla parte della coda. Il Podopteryx si lanciava dagli alberi per planare forse sulle sue prede (certamente minuscole) oppure per sfuggire ai suoi nemici. Da animali simili al Podopteryx discendono tutti gli Pterosauri.

ArchaeopteryxForse questo animale era effettivamente un celurosauro adattato a vivere nei boschi. Forse esso correva e spiccava brevi balzi sostenendosi con le "ali", oppure si arrampicava sugli alberi (con le dita libere e munite di artigli degli arti anteriori) per poi lasciarsi planare. La soluzione tecnica rappresentata dalle piume offriva, tra gli alberi, qualche vantaggio rispetto alla membrana degli pterosauri: questa poteva lacerarsi nell'urto contro un ramo, mentre l'insieme delle penne non offriva resistenza e si allargava lasciando passare un oggetto estraneo. L'omeotermia trovava, nel rivestimento di penne e piume, un accessorio molto utile. Le "scaglie-penne" si affermarono (notiamo che le scaglie dei rettili e le penne sono formate dalla stessa sostanza e hanno la stessa origine, sono cioè omologhe; si veda a p. 23). Le penne dell'Archaeopteryx sono state contate: sono 10 primarie e 14 secondarie su ogni ala, proprio come negli uccelli attuali. | ||||||||||||||||||||||||||||||

Quaternario | ||||||||||||||||||||||||||||||

Da 2 milioni di anni fa ad oggi | ||||||||||||||||||||||||||||||

L'inizio della nuova Era (Era Quaternaria, o Quaternario) presenta già i sintomi di quello che sarà il fenomeno più vistoso e drammatico degli ultimi 2 milioni di anni, la glaciazione.

Ursus spelaeus - Orso delle caverneSi tratta dei ricorrenti periodi di disgelo che permettono di distinguere nel corso della glaciazione fasi fredde (glaciali) e fasi a clima più mite (interglaciali). Sul periodico ritiro dei ghiacci nelle glaciazioni del passato le testimonianze non mancano, ma non~empre sono di facile interpretazione. E probabile che l'alternanza di glaciali e interglaciali si sia avuta anche nelle glaciazioni più antiche. A questo punto, per non perderci nel mare delle numerose ipotesi, conviene limitarci alla cronaca. Si tratta di una cronaca che possiamo redigere abbastanza bene perché i "fatti" sono, tutto sommato, molto recenti (in termini geologici). Pleistocene: glaciali e interglaciali Durante i glaciali, lo spessore delle calotte di ghiaccio può essere stato in alcuni punti di oltre 3 km. La massa delle acque gelate era enorme: il livello dei mari dunque si abbassò e parecchie zone emersero. Tra queste: il collegamento tra Asia orientale e America settentrionale, l'istmo di Panama, molti "ponti di terra" tra le isole dell'Indonesia.

Rhinoceros etruscus - Rinoceronte lanoso

| ||||||||||||||||||||||||||||||